CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET LA BIODIVERSITÉ

La diversité biologique — ou biodiversité — est la variété de la vie sur Terre, sous toutes ses formes, depuis les gènes et les bactéries jusqu’aux écosystèmes entiers comme les forêts ou les récifs coralliens. La biodiversité que nous connaissons aujourd’hui est le résultat de 4,5 milliards d’années d’évolution, de plus en plus influencée par l’homme.

La biodiversité forme le maillage de vie dont nous dépendons pour tant de choses – nourriture, eau, médicaments, climat stable, croissance économique, etc. Plus de la moitié du PIB mondial dépend de la nature. Plus d’1 milliard de personnes ont besoin des forêts pour assurer leur subsistance. Et les terres et les océans absorbent plus de la moitié de toutes les émissions de carbone.

Mais la nature est en crise. Jusqu’à un million d’espèces sont menacées d’extinction, souvent d’ici quelques décennies. Des écosystèmes irremplaçables comme des parties de la forêt amazonienne se transforment et ne sont plus des puits mais des sources de carbone en raison de la déforestation. Et 85 % des zones humides, comme les marais salants et les mangroves, qui absorbent de grandes quantités de carbone, ont disparu..

Comment les changements climatiques altèrent-ils la biodiversité ?

Le principal moteur de la perte de biodiversité reste l’utilisation des terres par l’homme – principalement pour la production alimentaire. L’activité humaine a déjà modifié plus de 70 % de toutes les terres libres de glace. Quand la terre est convertie pour l’agriculture, certaines espèces animales et végétales peuvent perdre leur habitat et être menacées d’extinction.

Mais les changements climatiques jouent un rôle de plus en plus important dans le déclin de la biodiversité. Les changements climatiques ont modifié les écosystèmes marins, terrestres et d’eau douce dans le monde entier. Il a causé la perte d’espèces locales, augmenté les maladies et provoqué une mortalité massive de plantes et d’animaux, entraînant les premières extinctions liées au climat.

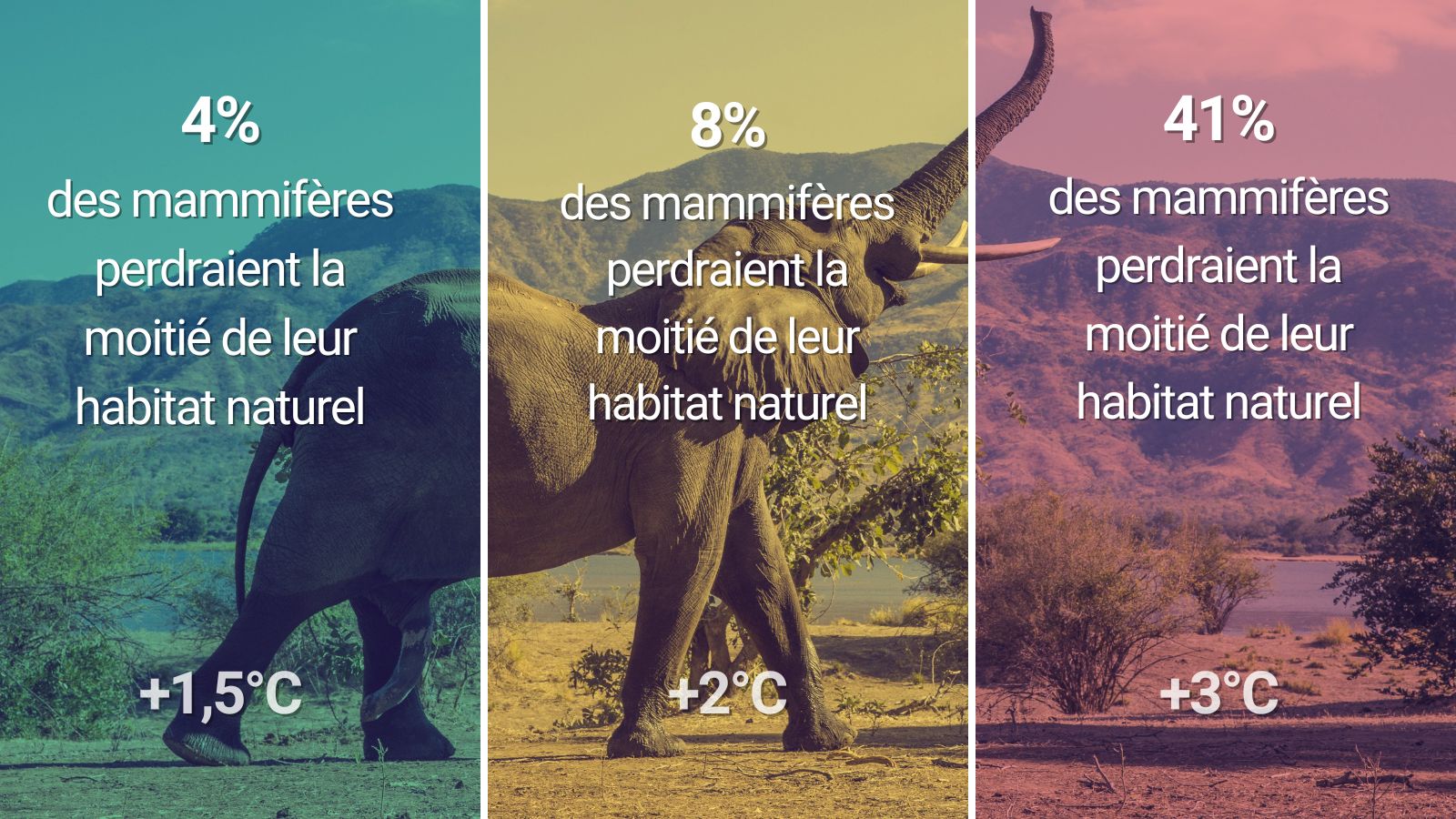

Sur terre, les températures plus élevées ont forcé les animaux et les plantes à se déplacer vers des altitudes plus hautes ou des latitudes plus élevées, beaucoup se déplaçant vers les pôles de la Terre, avec des effets considérables sur les écosystèmes. Le risque d’extinction des espèces augmente avec chaque degré de réchauffement.

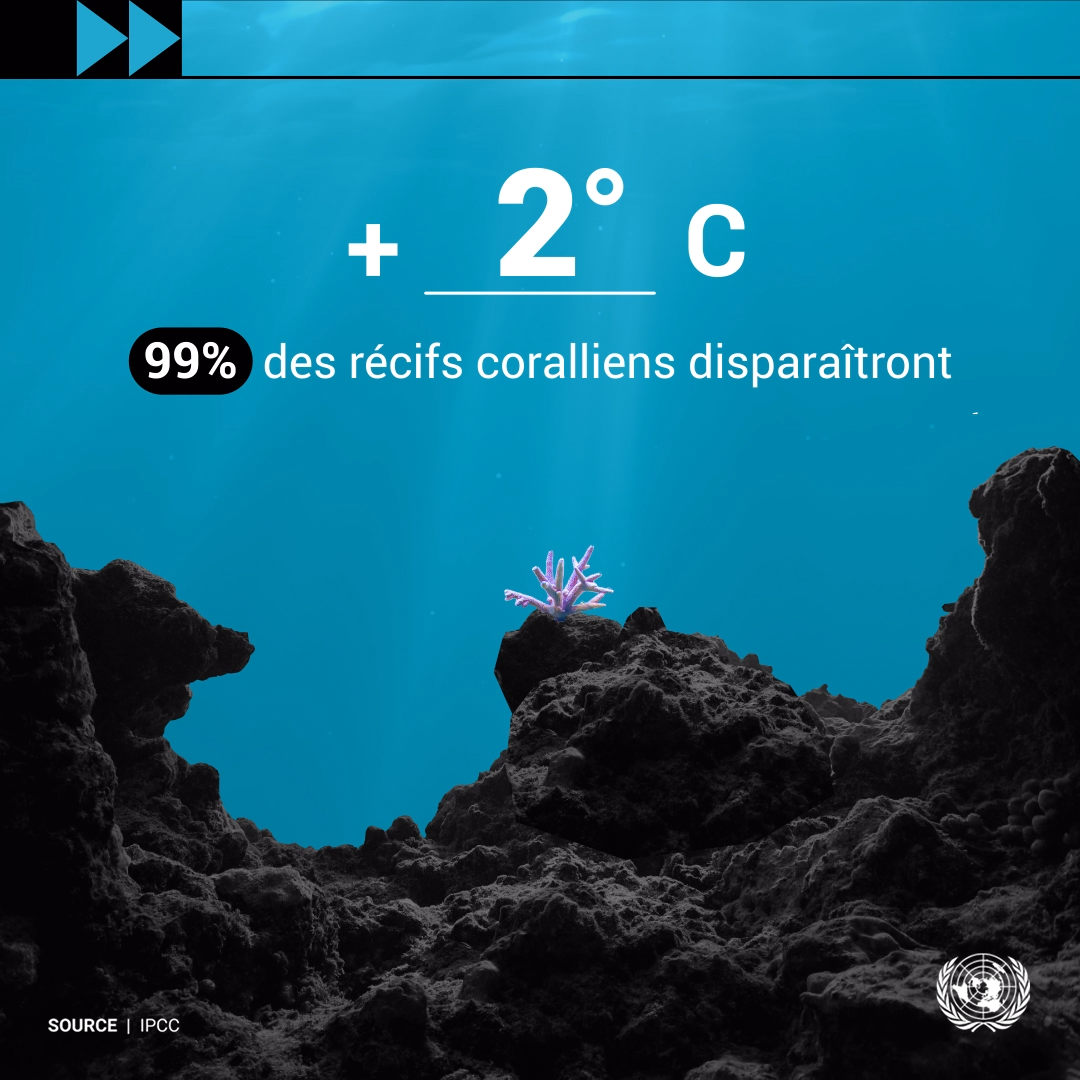

Dans l’océan, la hausse des températures augmente le risque de perte irréversible d’écosystèmes marins et côtiers. Les récifs coralliens vivants, par exemple, ont presque diminué de moitié au cours des 150 dernières années, et un réchauffement supplémentaire menace de détruire presque tous les récifs subsistants.

Dans l’ensemble, les changements climatiques nuisent à la santé des écosystèmes, influençant l’évolution de la distribution des végétaux, des virus, des animaux et même des lieux d’implantation humaine. Cela peut augmenter les possibilités de propagation des maladies par les animaux et le risque que des virus parviennent à infecter les humains. La santé humaine peut également être affectée par la réduction des services écosystémiques, par exemple par la perte de nourriture, de médicaments et de moyens de subsistance fournis par la nature.

Pourquoi la biodiversité est-elle essentielle pour limiter les changements climatiques ?

Lorsque les activités humaines produisent des gaz à effet de serre, environ la moitié des émissions reste dans l’atmosphère, tandis que l’autre moitié est absorbée par la terre et les océans. Ces écosystèmes – et la biodiversité qu’ils contiennent – sont des puits de carbone naturels, fournissant des solutions dites fondées sur la nature aux changements climatiques.

La protection, la gestion et la restauration des forêts, par exemple, comptent pour environ les deux tiers du potentiel d’atténuation total de toutes les solutions fondées sur la nature. Malgré des pertes massives et continues, les forêts couvrent encore plus de 30 % des terres de la planète.

Les tourbières – les zones humides telles que les marais et les marécages – ne couvrent que 3 % des terres du monde, mais elles stockent deux fois plus de carbone que toutes les forêts. Préserver et restaurer les tourbières signifie les garder humides afin d’empêcher que le carbone ne s’oxyde et ne se répande dans l’atmosphère.

Les habitats océaniques tels que les herbiers et les mangroves peuvent aussi séquestrer le dioxyde de carbone de l’atmosphère à des taux jusqu’à quatre fois supérieurs à ceux des forêts terrestres. Leur capacité à capter et à stocker le carbone rend les mangroves très précieuses dans la lutte contre les changements climatiques.

Il est essentiel de conserver et restaurer les espaces naturels, à la fois sur terre et dans l’eau, pour limiter les émissions de carbone et s’adapter à un climat qui change déjà. Environ un tiers des réductions d’émissions de gaz à effet de serre nécessaires au cours de la prochaine décennie pourraient être réalisées en améliorant la capacité de la nature à absorber les émissions.

Source : ONU.

Par : John LUFUKARIBU TOLY

Défenseur des Droits Environnementaux en RD Congo.

Commentaires

Enregistrer un commentaire